فيصل طالب (*)

لا ينسى الدكتور هاشم الأيوبي، وهو يقدّم الطبعة الثانية من كتابه “ذاكرة الجرح والحصار”، مرارةَ تلك الأيام المخضّبة بالمجد وأمل الانتصارعلى الغزاة الذين حاولوا إركاع سيدة العواصم، من غير أن يتسنّى للقهر أن ينتصر على إرادة المواجهة وجبروت العنفوان. وعلى الرغم من أنّ الكتاب لا يقع في نطاق التأليف الوثائقي والتأريخي، فإنّ صاحبه استلّ قلمه، وجهر بصوته على أثير “صوت لبنان العربي”، مستخدماً سلاح الكلمة الطالعة من أعماق الجراح وصلابة الإرادة، ليسجّل تردّدات النبض ووتائر الشموخ، ويرفع من عقيرة الصمود في وجه الموت الزاحفِ إلى قلب ستّ الدنيا.

في بيروت المقاومة اجتمعت كل حكايات الفخار والكبرياء، لتروي ملحمة الحصار، وهي تنادي رجالها ونساءها للنهوض، لأنّ الزمانَ زمانُ الوقوف على خاطر الزِّناد.

مسرح رقصة الدم والنار امتدّ من رأس الناقورة إلى بيروت، حيث كانت الأرض تضيق، وتتحوّل السماء إلى صفيح ملتهب، وتصبح الحياة مجرّد مصادفة سعيدة لا يدركها غير الذين كانوا هناك، وشهِدوا كيف أحرقت أنفاسُ التنين اللهيبةُ أطرافَ المدينة وقلبَها النابضَ بالحياة، وقد خلّعت القذائفُ الأبوابَ، وصدّعت السقوفَ وهدمت الجدرانَ، وسقطت الأشجارُ صريعةً فوق الإسفلت الممزّق في “الشوارع المحروثة بالصواريخ والشظايا، وكأنّها حقلٌ في برّية القتل الأولى، أو لوحةٌ مهووسةٌ بالدم والفجيعة”. لقد اختبرت بيروت “ظمأ الوالغين في الدم”، حتى إذا توقّف شلّاله من السماء تفجّرت نوافيره من عروق الأرض، في مشهدية الموت الذي تتكامل رَحاه، وتنهش أنيابُه لحمَ المدينة؛ من غير أن تستسلمَ، بل تصرُّ على أن “تقتلع الحراب من جسدها بالأظافر والأسنان”.

يهتدي الأيوبيّ إلى أنّه مع اشتداد الحصار “تتعرّف إلى الذين يقاسمونك رغيفَ الخبز، وإلى الذين يسرقونه منك…”. ومعه أيضاً تسمع القلوبَ وهي تهتف من فوق الحواجز للأهل والأحبّة والأصدقاء، للذين لم تزعزعْهم رياحُ الغدر، وهم القابضون على جمر المواجع من غير تأفّف أو تبرّم، الطالعون من التراب المحروق، وقد علت جباههم سُمرةُ الأرض التي أنبتتهم، وسكن أحداقَهم بريقُ الدفاع عنها حتى الاستشهاد. أولئك هم الخارجون كالأشباح من حيث لا يدري المعتدون، يجتاحون هواجسهم ثمّ يختفون في الظلام؛ كأنّهم قد اعتمروا تلك القبّعاتِ السحريةَ التي تخفي أصحابها عن الناظرين، في حكايات ألف ليلة وليلة!

ولا ينسى هاشم الأيوبي عشقه لبيروت التي احتضنته طالباً ومعلّماً، وكان وجهها “أحلى الوجوه، وقامتها أعلى القامات، وهي لا تعرف معنى للسلامة بدون الكرامة”؛ إذ أهون عليها أن يُعلّقَ جسدُها على جنزير دبابة من أن تقف إزاءها، وقد عفّر جبينَها الذلُّ والعار. بيروت هذه التي أحبّها ساحةَ مجدٍ لا قاعةً لحفلات الكوكتيل المخملية أو سُرادِقَ للاستعراض. بيروت الخندق الذي يحصّنُ حدودَ الأمّة، والمغزالُ الذي يحوك لفجرها الجديد ثوبَ العزّة والكبرياء. بيروت التي كانت، وهي تلملم جراحها، “تختزن غضبها، وتصفّي ذاكرتها حتى لا يسقطَ منها مشهدٌ واحد من مشاهد موسم الموت الخصيب”. لقد أدرك الجميع أنّ سبب الحقدَ الأسود على سيّدة العواصم، أنّها مجرّةُ الضوء الواسعةُ في ليالي الانكسار والتخاذل، و”وردةُ الجرح المضيء، وأميرةُ الحزن الجميل”؛ ولذلك خاطب الكاتبُ الأمّةَ التي حملت بيروتُ همومَها معاتباً:

“لاتجعلوا بيروت حائط الدمع

لا تجعلوها كفّارة الذنوب

ولا تغسلوا ضمائركم بجرحها”.

ثمّ يعود ليؤكّد، على الرغم من كلّ شيء، أنّنا “في القلب من جرح هذا الزمان، نصنع منه عالماً لا تُحدّ آفاقه، يقتل وهجُه وصفاؤه … زيفَ المهرّجين والراقصين في عرس الغرور الأبله والفرح المستعار”.

ولعلّ الكاتب، وهو في ذروة انفعاله، قد اختلط عليه بوحه للحبيبة ولبيروت في آن، لشدّة ما توهّج فيه العشق، فلم يعد يدري هل يناجي حبيبته أم بيروت، لما بينهما من أوجه التماثل بل الحلول: الحبيبة تحلّ في بيروت وبيروت تحلّ في الحبيبة، في مشهدية عشق صوفيّ، حيث أنهر التوحّد تصبّ في قلب التوجّد. وفي ذلك يقول: “في عينيكِ لفحةُ الشوق إلى أمسيات الربيع، فلا تدعي الرياحَ الباردةَ تلوّن وجهَك بالشحوب، واقتربي منّي، فأنا ما زلتُ أسكن برجَ اللهفة إلى قمر عينيك، وأنتِ ما زلتِ تسكنين ذاكرةَ الجرح والحصار”.

تلك عيّناتٌ من يوميّات مثقف في أتون المواجهة والتصدّي، لم يمتلك من أسلحة المقاومة غير الصوت والكلمة، يرفد بهما صمود الناس، ويفتح لهم منافذ للضوء الآتي على صهوة الحق الذي ينتقم “للبساتين المحروقة والعصافير المذعورة”، ويزرع الأمل بغد آخر يؤذن به مزيجّ هادر من البذل والغضب، حتى ينكشف الزيفُ، ويقضيَ الله أمراً كان مفعولا.

لقد اختار هاشم الأيوبي، كغيره من المقاومين الأحرار، أن لا يترك مكانه، ويفرَّ على متن شاحنةٍ مختبئاً في جوف خزان الماء الذي تحمله، ثمّ يقضي بفعل حرارة الشمس الحارقة على حدود الخوف، من غير أن يرفع الصوتَ ويطرق الجدرانَ، كما حصل للرجال الثلاثة في رواية الأديب الفلسطيني غسّان كنفاني الشهيرة “رجال في الشمس”، والذي يعود إليه الفضل في تدشين مصطلح “الأدب المقاوم”، قرين الوعي الذي تقع على كاهله أعباء المواجهة الثقافية التي تعمل على ترسيخ الذات الجمعية، وتوطّد علاقة أهل الكلمة بالأزمات والنكبات التي تهدّد هويتهم بل وجودهم، على أساس الرسالة الأخلاقية والنضالية والجمالية ضدّ كل أشكال القبح والشرور.

نصُّ الأيوبي إذاً ليس نصاً سردياً متخيّلاً، ولم يكن من جابههم بالكلمة كائناتٍ فضائيةً هبطت من عوالم أخرى، كما رمز إميل حبيبي إلي الصهاينة بأسلوبه الساخر في روايته “الوقائع الغريبة لاختفاء سعيد أبي النحس المتشائل”، بل هو مدوّنة من واقع المجابهة، لا تنهض على الجمال والإبداع الأدبي فقط، إنّما يختال فيها أيضاً محمول فكري تنعقد من أجله كل التضحيات للدفاع عن قدسية الأرض، في وجه عدوان موصوف تجرّع سُمّه المثقفون الحقيقيون، وقاوموه بترياق الكلمة المدوّية؛ في زمن الدفع باتجاه الخروج من الذات، والانقلاب على الهوية، ومحاولة تفريغ الشخصية الوطنية من مضامين القوّة فيها، بالتأسيس على ما تركته تجارب الانكسار والنكوص من خيبات على مدى عقود.

فإذا كان ما خطّه الأيوبي وهتف به في زمن الجرح والحصار يندرج في إطار الصمود الإعلامي والمقاومة الثقافية، فإنّه بذلك قد تماهى في الفعل الاجتماعي العميق والفعل السياسي النافذ، ليصوغ معادلة التصدّي في وجه الهجوم، اعتماداً على شَرار الكلمات البليغة النافذة، ولهيب الحناجر القادرة على تثوير إمكانيات المجتمع ووضعها في خدمة الأهداف الوطنية، من منظور المثقف المنفعل بالأحداث والفاعل في تحديد اتجاهاتها.

إنّ المقاومة الثقافية مسألة تضع المثقفين في دوّامة من الأسئلة الكثيرة في الفكر والممارسة، وبخاصة في زمن التحدّيات والتحوّلات.

نحن نعلم أنّ السياسي يقيم الواقع، والمثقف يحرّض على التطلّع إلى معراج الترقّي فيه، خصوصاً عندما يخرج الخطاب الثقافي المفهومي والجمالي من إطار المراوحة في الأنساق الثقافية القائمة، إلى رحاب التفاعل مع هذا الواقع من منظور التثوير والتنوير. لكن عن أيّ مثقف نتحدث نحن في هذا السبيل؟

لننظر إلى ما قاله الدكتورالأيوبي عن مثقفين مزعومين: “ماذا أخبركم عن الأقلام التي غنّت للأسر قبل وقوعه، وللإعصار قبل حدوثه، والقهر قبل جموحه، حتى إذا ما جاء الأسر والإعصار والقهر، التوت هذه الأقلام وامتلأت من محابر العروش، لتكتبَ للملك والسلطان، ولتقفَ حجّاباً أو غوانيَ على أبواب البلاط ؟!”

نعم .. ثمّة من هم تائهون بين بيع أقلامهم في أسواق النِخاسة الفكرية بدرهمين من الفضّة، وبين البحث عن جائزة أو مكرمة، أو السقوط على مسرح الثقافة الاستعراضية الفارغة التي يتسابق أصحابها، في غياب أيّ فعل ثقافي، للاهتمام بالصورة والخبر اللذين لا ينتجان غيرَ شحيحِ ضوءٍ باهتٍ تحت قبّة التسطيح، ولا يفتحان آفاقاً لأحلام المهجوسين بالنهوض والتغيير. إنّ المثقف الذي انحاز إليه هاشم الأيوبي هو”المثقف العمومي” المعنيّ بقضايا التحرّر الوطني والقومي والاجتماعي، والعامل على توظيف محموله الثقافي في الشأن الحركيّ العام، بالتماهي مع قضايا الناس وهمومهم، والعمل على تمكين المجتمع من إدراك مهامه بعمق، بعيداً من التدلّي من الأبراج العالية، والتشرنق في كنف السلاطين.

أخيراً.. تُرى لماذا يشحذ الدكتور الأيوبي ذاكرتنا بـ”ذاكرة الجرح والحصار”، بعد أربعة عقود على الغزو الصهيوني للبنان؟ أَللإسهام فقط في إبقاء تلك الحِقبة في مسار الاستعادة الدائمة لأحداثها، حتى لا يظلّلها ضبابُ الصمت، ولا يعتليها غبارُ النسيان؟ أم لتسليط الضوء على حصارٍ من نوعٍ آخر، سياسي واقتصادي واجتماعي، ناء بكلكله فوق صدورنا، ولم نجد بعدُ طريقاً لكسره حتى الآن!

هو نفسه يسأل في متن كتابه: “لماذا نحبّ أن لا يَفلِت منّا شيءٌ من ذكرياتنا مع الألم”؟ ثمّ يجيب: “إنّه الشغفُ بقهر مدارات الألم في فَلَك ذاتنا التي تستوعب كلَّ هذا العبء، وكلَّ هذا المدى اللامتناهي من القهر والفجيعة، لتحوّله إلى آفاق خضيبة تحتبس الرعدَ والصواعقَ والحلْمَ الجميل”.

(*) المدير العام السابق للثقافة.

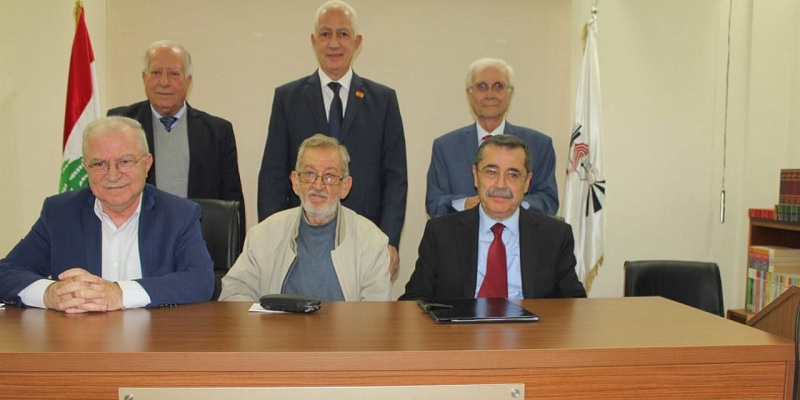

ـ كلمة ألقيت في الندوة التي أقيمت في رابطة الجامعيين في الشمال، لمناسبة صدور الطبعة الثانية من كتاب الدكتور هاشم الأيوبي ” ذاكرة الجرح والحصار”.